家は人生で最大のお買い物。

なのに…、「家づくりは一度では分からない」と言われます。

家を建てる際には、「どのくらいの広さの家が建てられるのか」「総額のコストはどのくらいかかるのか」と悩む方は多いでしょう。建ぺい率や容積率を知らずにこれらの計画を進めると、「思ったより狭くなってしまった」「予算オーバーしてしまった」といった問題が発生することもあります。

この記事では、建ぺい率・建築面積・延べ床面積・容積率の計算方法を解説し、クラフトマン方式のシミュレーターを活用することで、家づくりコストの目安を簡単に把握できる方法を紹介します。さらに、各工事工程ごとの費用についてもわかりやすく説明し、家づくり全体のコスト管理のポイントを押さえていきます。

家を建てるなら絶対に知っておきたい2つのルール【建ぺい率・容積率】

家づくりを進めるうえで、ぜひ最初に知っておいていただきたい大切なルールが、「建ぺい率」と「容積率」です。どちらも都市計画法や建築基準法で定められた基準であり、その土地にどれくらいの大きさの建物が建てられるかを決める大切な指標です。

この2つを知らずに家の間取りや階数を決めてしまうと、あとから「設計のやり直し」や「建てられないとわかってショック!」という事態にもなりかねません。

土地選びの段階から、しっかりと確認しておくことが大切です。

建ぺい率とは? 〜敷地に対して建物がどれだけ建てられるか〜

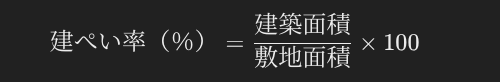

「建ぺい率(けんぺいりつ)」とは、土地の広さ(敷地面積)に対して、建物の建築面積がどれくらいを占めるかを示す割合のことです。

建築面積とは、建物を真上から見たときに、屋根がかかっている部分の面積のことを指します。たとえば、1階が80㎡で2階があっても、建築面積は1階の床面積となります。

建ぺい率の計算式は以下の通りです。

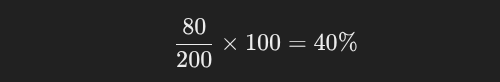

たとえば、敷地面積が200㎡で、建築面積が80㎡の建物を建てた場合、

つまり建ぺい率は40%になります。

ここで重要なのは、建ぺい率には地域ごとに上限が定められているという点です。

たとえばその土地の建ぺい率の上限が50%であれば、この建物は問題なく建てられますが、上限が30%であればアウト。建物の面積を減らす必要があります。

このように、建ぺい率を知らずにプランを立ててしまうと、建築許可が下りない、間取りを一から見直さなければならないといった事態になることもあるため、必ず確認が必要です。

✅ 建ぺい率がわかれば、建てられる家の大きさがわかる!

✅ 地域のルール(上限)を超えると、家は建てられない!

✅ 土地を選ぶとき・間取りを考えるときの必須チェックポイント!

容積率とは? 〜建物全体の広さに関わるルール〜

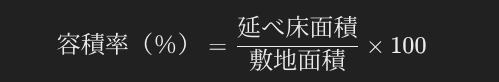

「容積率(ようせきりつ)」は、敷地面積に対して、建物の延べ床面積がどれくらいまで許されているかを示す割合です。

延べ床面積とは、1階・2階・地下など、建物内のすべての階の床面積を合計したものを指します。たとえば、1階が80㎡、2階が80㎡の家の場合、延べ床面積は160㎡となります。

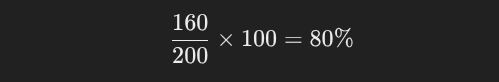

容積率の計算式は以下の通りです。

たとえば敷地面積が200㎡で、延べ床面積が160㎡の建物を建てるとすると、

つまり、容積率は80%となります。

容積率も建ぺい率と同じく、地域ごとに上限が定められているため、注意が必要です。

もしその地域の容積率上限が100%であれば、先ほどの建物(80%)は問題なく建てられますが、上限が60%であればNG。延べ床面積を減らすなど、設計の見直しが必要です。

つまり、容積率は「どのくらいの広さの家が建てられるか」や「何階建てまで可能か」といったことに関係する、非常に重要なルールなのです。

✅ 容積率は「延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100」で計算

✅ 建ぺい率が家の“面積”を決めるのに対し、容積率は“延べ床面積”に関係する

✅ 地域ごとのルール(上限)を超えると家は建てられない!

建ぺい率と容積率をきちんと確認することが、理想の住まいづくりの第一歩

建ぺい率は「敷地に対して建てられる建物の面積」、容積率は「敷地に対して建てられる建物の延べ床面積」を示します。

どちらも、地域の都市計画や住環境を守るために定められたルールで、上限を超えてしまうと建築そのものができなくなる場合もあるため、家づくりを始めるうえで避けては通れません。

土地を購入する前や、建物のプランを立てる前に、必ず建ぺい率・容積率を確認し、設計者や不動産会社としっかり相談しながら、無理のない理想の家づくりを進めましょう。

クラフトマン方式のシミュレーターを使いコストの考え方を知ろう!

クラフトマン方式のシミュレーターは、「材料費+工賃」という明快な計算方式で、家づくりにかかる費用を工程ごとに可視化できる便利なツール!

建ぺい率や容積率で「建てられる面積」がわかったら、次に気になるのは「その面積の中で、どんな家が、どれくらいの費用で建てられるのか」ということですよね。

そんなときに便利なのが、クラフトマン方式の「150工程シミュレーター」です。

このシミュレーターでは、家づくりの工程を「見える化」して、各部分の工事内容とおおよそのコストを把握できます。以下の7つの項目に分けて、どんな工事があるのか、何にコストがかかるのかを見てみましょう。

- 150以上の工程を網羅しており、基礎工事から外構工事まで詳細に費用を把握可能

- 各工程ごとに相場の目安が表示されるため、見積もりや資金計画の参考になる

- 間取りや構造ごとのカスタマイズができ、リアルに近い予算シミュレーションができる

- 工事内容が「どこに、いくら、なぜかかるか」を明確にし、施主が安心して家づくりに取り組めるようサポート

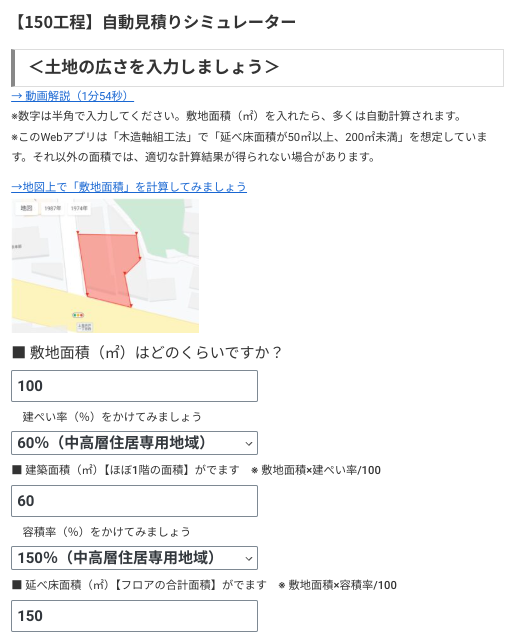

クラフトマン方式の150工程シミュレーターでは、敷地面積や建ぺい率、容積率などの基本情報を入力することで、建築面積や延べ床面積を算出し、各工程ごとのコストを自動的に見積もることができます。

●まずは「敷地面積」を入力して、家の大きさを決める

150工程シミュレーターでは、最初に「敷地面積」を入力します。

これは、その土地全体の広さを指し、建ぺい率や容積率を使って「どれくらいの大きさの家が建てられるのか」を決めるための基準になります。

例えば、敷地面積が100㎡で、建ぺい率が60%なら――

100㎡ × 60% = 建築面積は60㎡まで

となります。つまり、1階部分の建物の面積は60㎡以内に収める必要があります。

さらに、容積率が150%だった場合、

100㎡ × 150% = 延床面積は150㎡まで

となり、2階建てや3階建てなど、合計の床面積を150㎡以内で設計することが求められます。

この「延床面積」が、シミュレーターで計算される家づくりのベースになります。

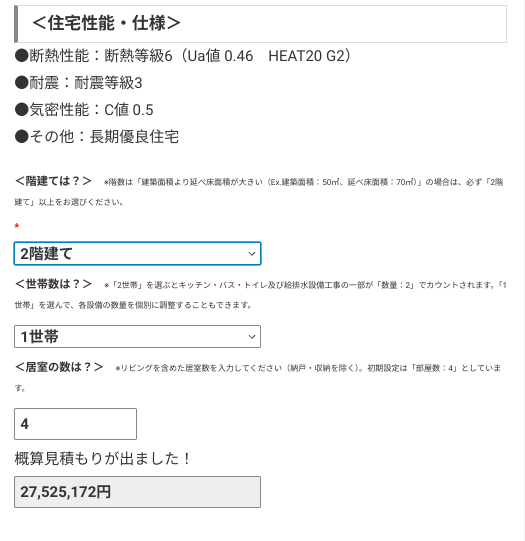

●住宅仕様を決めて、家の基本スタイルを決める

敷地面積を入力したら、次に設定するのが「住宅仕様」です。

ここでは、家の階数や居室の数を入力し、住まいの大まかなスタイルを決めていきます。

■ 階建て(何階建ての家か)

シミュレーターでは、1階建て・2階建て・3階建ての中から階数を選択できます。

この設定は、延床面積の配分に大きく関わってきます。

たとえば、延床面積が120㎡なら――

2階建ての場合は「1階60㎡+2階60㎡」、

3階建てなら「1階40㎡+2階40㎡+3階40㎡」といったイメージで、設計が変わってきます。

階数を変えてシミュレーションすることで、限られた敷地をどう使うか、空間設計の可能性が広がります。

■ 居室の数(部屋数)

居室とは、寝室や子ども部屋、書斎など、人が主に過ごす部屋のことです。

シミュレーターでは「居室の数」を入力することで、部屋数に応じた内装工事や設備工事のコストが自動的に計算されます。

たとえば、部屋数が増えれば、その分だけ壁や扉、照明、コンセントなどが必要になります。

「何人家族で、どんな暮らし方をしたいか」をイメージしながら、最適な部屋数を選んでみましょう。

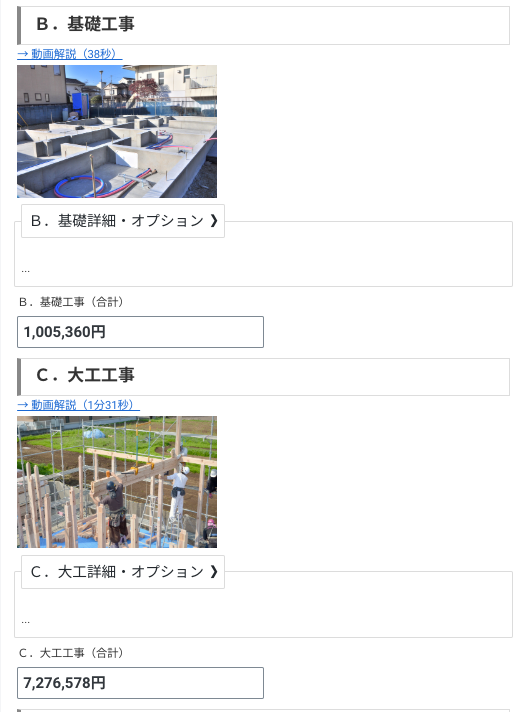

●建物の構造:基礎工事と大工工事

家全体の広さや住宅仕様を決めたうえで、それぞれの工事がどのように関係してくるのかを見ていきましょう。まずは基礎工事と大工工事について。

家の土台となる基礎工事と、柱や梁などの骨組みをつくる大工工事。

ここは、家の「強さ」と「寿命」を左右する重要な部分です。

シミュレーターでは、「ベタ基礎コンクリート」や「根切り」「砕石」などといった工程にどのくらいの費用が必要になるか確認できます。

構造の種類によって耐震性能も変わるので、コストと性能のバランスを考える参考になります。

●建物の外と内:屋根工事・外装工事・内装工事

屋根や外壁は、家の顔。素材やデザインによって印象も耐久性も変わります。

また、室内の壁や床などの内装も、選ぶ素材や仕上げ方で費用が大きく変動します。

シミュレーターでは、屋根、外装についても各項目について、どのような工程があり、それぞれの費用がどのくらいなのか、その目安を確認できます。

屋根や内装の項目では、オプション(太陽光パネル、稼働棚、収納式物干しセットなど)も追加できるので、必要なものを設定して見積もりを出すことができます。

●電気と水道とガス

電気や水道、ガスなどは見えにくいけれど絶対に必要なインフラ工事です。

照明、コンセント、配線、水道管、ガス管など、生活を支える設備がここに含まれます。

シミュレーターでは、各設備の設置数や仕様に応じた費用を調整できるので、暮らし方に合わせたプランが立てられます。

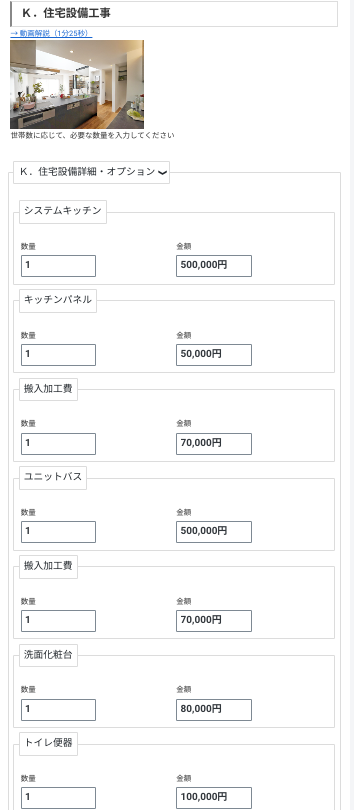

●水回り(システムバス・キッチン・トイレ)

キッチンやバスルーム、トイレなどは、家づくりの中でも特に費用がかかる場所です。

デザインや機能性の幅も広く、「どこまでこだわるか」で予算が大きく変わります。

シミュレーターでは、システムキッチン、ユニットバスなど、必要な数だけ入力することができるので、欲しい数を入力してどのくらいの費用が必要になるのか、簡単に把握することができます。

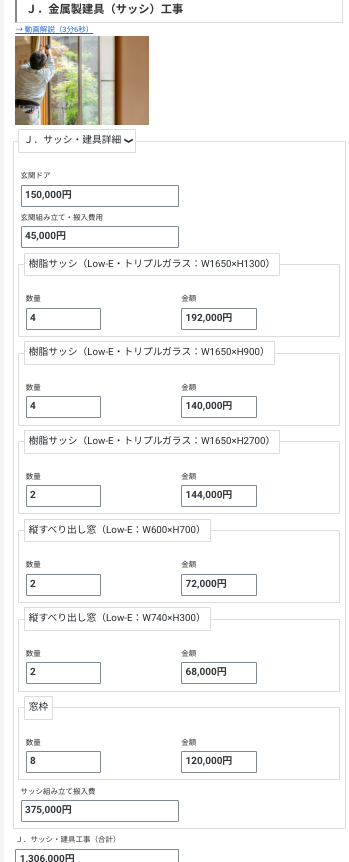

●リビング・ダイニング(窓のある部屋)

家族が集まるLDKは、開放感やデザイン性を重視したいところ。

広さ、窓の数、天井の高さ、床材の質など、こだわり次第でコストが膨らみます。

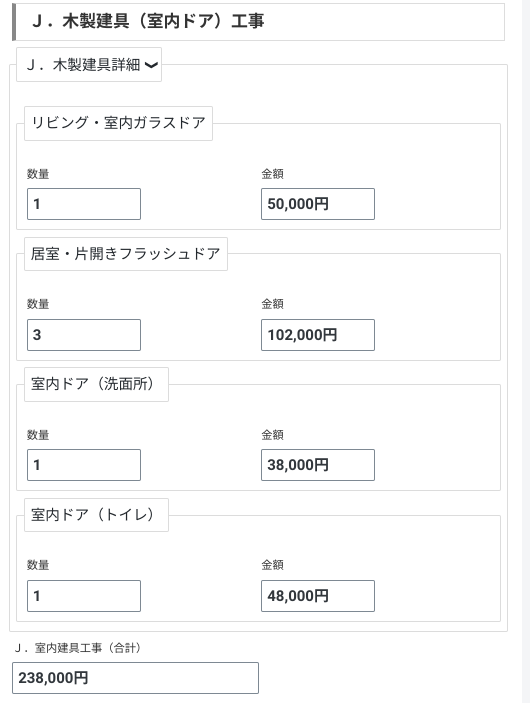

このシミュレーターでは、(リビングを含む)全ての部屋に「室内ドア1つ、窓を2つ」付けることを基本設計にしています。そのため、「住宅性能・仕様」のところで部屋数を4と設定すると、4×2で8個の窓で算出されるようになっています。

窓の数、大きさは、部屋によって(リビングなのか、寝室なのか)設置するものも変わってくるので、適切な数を入力しましょう。

ちなみにシミュレーターで選択できる縦すべり出し窓は、廊下などに配置される日射取得、換気、装飾用の窓となっています。

窓の仕様はすべてトリプル樹脂サッシとなっています。

●納戸・ウォークインクローゼット(窓のない部屋)

収納スペースも家づくりでは大事なポイント。

納戸やウォークインクローゼットは、居室とは違いシンプルに仕上げることが多いですが、意外とコストがかかることも。

納戸やウォーキングクローゼットといった部屋には窓が必要ないこともあります。そういった場合は、部屋数を変更するのではなく、窓の数を減らすことで対応してください。

また、このシミュレーターでは、扉は開き戸が基本として設定されています。こちらを引き戸等に変更したい場合は、職人と相談しつつ、適切な金額を手入力することもできます。

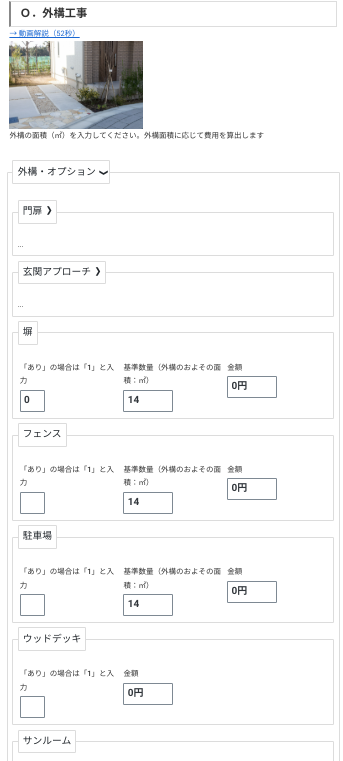

●外構工事(玄関まわり、駐車場、植栽など)

建物が完成しても、玄関アプローチや駐車スペース、庭などの「外まわり」が整っていなければ暮らしにくいもの。

外構工事の内容によって、総費用は大きく変わります。

外構・オプションの項目では、「駐車場」、「フェンス」「ウッドデッキ」といった中から、必要なものの個数と外構のおおよその面積を入力することで、家の外観を含めた総コストの費用を算出することができます。

まとめ

建ぺい率や容積率によって、建てられる家の大きさ(延床面積)が決まったら、次は「その面積でどんな家を建てるか」を具体的に考える段階に入ります。

とはいえ、家づくりは人生で何度も経験することではないため、いきなり具体的なイメージを持つのは難しいもの。そんなときに役立つのが「何度もシミュレーションを重ねること」です。

クラフトマン方式の150工程シミュレーターを使えば、階数や部屋数、住宅の仕様によって、どのように工事内容やコストが変わるかを視覚的に確認できます。

ぜひ、理想の家づくりに近づけるためのシミュレーションツールとして、気軽に活用してみてくださいね。

(執筆者:yuffy)

【注意事項】

※1 当社は見積もりシミュレーションの結果に関して、いかなる保証もいたしません。

計算結果は、ご入力頂いた情報を元に、所定の演算(計算式)でシミュレーションされたものです。注文住宅・リノベーション・リフォームの見積もりの目安としてご利用ください。

※2 本サイトに記載の情報・データについては、正確性および妥当性に十分な検証を加えておりますが、その利用によって生じたいかなる損害に対しても、本サイトは一切責任を負いません。

※3 本サイトに掲載されている工法・商品名・意匠名については、各社および団体の登録商標または各社に帰属するものです。それらの利用による係争や損害に、本サイトは責任を負いません。