「育児と仕事、どうやって両立すればいいの?」

「収入は減らないの?」

「職場に迷惑をかけないか心配…」

そんな悩みを抱えていませんか? 特に共働き家庭が増えている今、育児休業の取得や働き方について悩む方は多いはずです。そんな中、2025年4月から育児休業制度が大きく変わります!この制度改正によって、仕事と育児を無理なく両立できるサポート体制が充実します。

この記事では、新制度のポイントや活用方法をわかりやすく解説しています!あなたの育児と仕事の悩みを解決するヒントが見つかれば幸いです。

今、育児と仕事を両立する家庭が増えています!

近年、共働きはもちろんのこと、育児も一緒に行う「共育て」家庭がますます増加しています!

仕事と家庭の両立が当たり前になりつつある今、特に注目されているのが男性の育児休業取得率です。令和元年(2019年)には約7.5%だった取得率が、令和5年(2023年)にはなんと30%に!男性の育児休暇取得率はわずか4年間で4倍に増加している訳ですが、これは社会全体の意識が変わってきている証拠ではないでしょうか。

また、女性の約7割が出産後も仕事を継続しているというデータも有り、育児とキャリアの両立が特別なことではなくなってきているようですね。共働き世帯の増加に伴い、家族全体で育児を行う「共育て」という意識が高まってきています。

子育てと仕事の両立は、これからのライフスタイルにおいてスタンダードとなっていくでしょう。「育児は女性だけのもの」というのは、もう過去の話。これからは家族全員で支え合う時代が来ているのです。

【2025年4月】育児休業制度がもっと使いやすく進化!

令和7年(2025年)4月から、育児休業に関する法律が改正され、男女ともにより柔軟に育児と仕事を両立できるようになります。

そもそも「育児休業制度」とは?

「育児休業制度」とは、子どもが1歳(一定の条件下では最大2歳)になるまでの間、仕事を休んで育児に専念できる制度です。育休期間中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、経済的な支援を受けながら職場復帰が可能となっています。

そんな育児休業制度が2025年4月からパワーアップ!新制度では、働くパパ・ママにとって嬉しいポイントが満載となっています。

育児休業制度の変更点をわかりやすく表で比較!

| 項目 | 今まで | これから(2025年4月〜) |

| 子の看護休暇 対象期間 | 小学校就学前まで | 小学校3年修了までに延長 |

| 残業免除の対象 | 3歳未満の子を持つ親のみ | 小学校就学前の子どもを持つ労働者まで対象拡大 |

| 企業の育休取得状況 公表義務 | 従業員1,000人超の企業のみ | 従業員300人超の企業も対象に拡大 |

「子の看護休暇」とは?

「子の看護休暇」は、子どもが病気やけがをした際に看病や通院の付き添いを行うために取得できる休暇のことです。これまで小学校就学前の子どもを対象としていましたが、2025年4月からは対象期間が「小学校3年修了まで」に延長されます。これにより、小学生の子どもを持つ親も、急な体調不良や学校行事への対応がしやすくなります。

「残業免除の対象」とは?

「残業免除の対象」とは、子育て中の親が時間外労働(残業)を免除される権利を持つことを指します。これまでは3歳未満の子どもを持つ親が対象でしたが、2025年4月からは小学校就学前の子どもを持つ労働者まで対象が拡大されます。これによって、より長い期間にわたり、仕事と家庭の両立を支援する働き方が可能になります。

収入減少への不安にも対応!育児休業給付の給付率も引き上げへ!

「育児休暇を取りたいけれど、収入が減ってしまうのでは…?」と不安に感じている方もいるかもしれませんね。

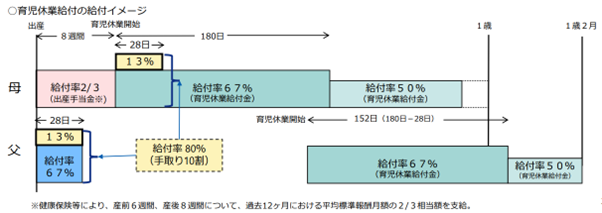

実は、2025年4月からの新制度では、条件を満たせば手取り10割相当の給付も可能に!家計の心配を減らし、安心して育児に専念できる仕組みが整ってきているんです。ここでは図などから、その変化をわかりやすく確認していきましょう。

育児休業給付の給付率が引き上げへ!

新制度では、パパ・ママ、両方が育児休業を取得しやすい環境を、経済的にもサポートします。

具体的には、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、給付率が現行の67%に加えて13%上乗せされ、合計80%となります。さらに、最大28日間は手取り10割相当の給付が適用されます。

現行では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給となっているので、収入減少の心配が大幅に軽減されることになります。

これにより、経済的な不安を取り除き、育児に専念できる環境が整ってきます。仕事と家庭を無理なく両立できる仕組みが強化されるんですね!

出典:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)についてより

育児休業給付金とは?

「育児休業給付金」とは、育児休業を取得する際に雇用保険から支給されるお金のことです。休業中の収入減少を補い、安心して育児に専念できるようにするための制度で、一定の条件を満たせば受給できます。

新たな給付制度【育児時短就業給付金】もスタート!

育児休業給付金の給付率が上がるだけでなく、さらには新たな給付制度【育児時短就業給付金】が登場し、ますます育児支援が充実します。

【育児時短就業給付金】とは:2歳未満の子を養育する従業員が時短勤務を選んだ場合に、時短勤務中の賃金額の10%が給付される制度です。これにより、時短勤務による収入減少を補い、仕事と育児を両立しやすくします。

企業も変わる!育休を取りやすい環境づくりへ

「育児休業を取得したいけれど、職場の理解やサポートが不十分かも…」そんな不安はありませんか?

実は、企業も従業員が育休を取りやすい環境を整えるため、さまざまな取り組みを進めていますよ!ここでは、企業がどのようにして仕事と育児の両立を支援しているのか、その具体的な取り組みを紹介します。あなたの職場での取り組みについても確認してみてくださいね!

企業の取り組み義務は5つ!

下記の表では、企業が従業員の育休取得を後押しするために実施している具体的な取り組みを示しています。対象となるのは、3歳以上・小学校就学前の子どもを養育する労働者です。

事業主は以下の5つの取り組みの中から、2つ以上を選択・実施することが義務付けられています。たとえば、フレックスタイム制の導入により育児時間を確保しやすくしたり、テレワークや在宅勤務の推進で通勤負担を軽減し自宅での育児時間を増やす工夫がされています。これらの取り組みによって、仕事と育児を両立できる職場環境づくりが進んでいます。

なお、対象の労働者は、事業主が提供した2つ以上の取り組みの中から1つを選んで利用できます。

| 取り組み | 内容 |

| 保育施設の 設置運営など | 従業員が利用できる保育施設を設置・運営する ことで育児支援を行う |

| 始業時刻などの 変更 | フレックスタイム制や時差出勤など、勤務時間を 柔軟に調整し育児時間を確保する |

| テレワークなど (10日/月) | 通勤負担を軽減し、自宅での育児時間を確保する |

| 新たな休暇の付与 (10日/年) | 年間10日間の新たな休暇を付与し、柔軟な働き方を 支援する |

| 短時間勤務制度 | 勤務時間を短縮し、仕事と育児を両立できる環境を 整える |

実際の育休取得に関する事例を社内で共有することで、心理的なハードルを下げ、育休取得への理解と促進が進みます。これらにより、仕事と育児を両立できる職場環境の整備が進んでいくことでしょう。

まとめ

2025年4月から、「育児と仕事の両立」が、これまでより容易で、可能な社会へと変化していきます。育児休業制度の改正は、子育てとキャリアを両立させるための大きな一歩。これからは「育児も仕事も諦めない時代」がやってきます。

仕事と家庭、どちらも大切にしたいと思いつつ、どのように両立すればよいか不安を感じている方にとって、この制度改正は強力なサポートとなってくれるでしょう。

新しい制度をうまく活用することで、経済的な不安を軽減しながら、家族と過ごす時間も大切にする。そして、これまでのキャリアをも手放さない、といった働き方が実現可能になります!

新しく、より良く変化する子育て支援制度の元、自分に合った働き方や育児スタイルを見つけてみてはいかがでしょうか。

(執筆者:yuffy)